交通事故に遭い、後遺障害が残ってしまった場合、その後の生活に大きな影響が出ます。「後遺障害」という言葉は聞いたことがあっても、具体的な制度の内容や申請方法については、複雑で分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、年間100名以上、累計2,000名以上の交通事故被害者の方々の相談に乗ってきた私が、交通事故における「後遺障害」という制度について詳しく解説します。このブログ記事では、後遺障害申請までの流れはもちろん、制度の仕組みや審査の基準、申請後の対応まで全て解説します。交通事故で泣き寝入りしたくない方はぜひ最後までチェックしてみてください。

後遺障害で勘違いしやすいポイント

後遺障害について、以下のように考えていたら注意が必要です。

- 「治療期間が終わった段階で治っていなかったら後遺障害申請すればいい」

- 「痛みが残っていれば後遺障害として認定されるはず」

実は、この考えは間違いです。そのまま進めてしまうと、後遺障害として認定されない確率の方が圧倒的に高くなります。

一般的な視点では、「痛みが残れば無条件で後遺障害認定される」と考えてしまいがちですが、後遺障害の制度上、痛みが強く残っていても認定されないケースは非常に多いです。

なぜなら、痛みが残れば無条件で後遺障害認定されるという制度ではないからです。

後遺障害の審査では、あなたが苦痛に感じている「痛み」は、実は大きなポイントにはなりません。

症状がひどい場合でも、戦略的に動かなければ、妥当な補償を手にすることはできず、泣き寝入りしてしまう可能性が高くなります。

そのため、事故当初の早い段階から後遺障害認定を意識した対応が必要になってきます。将来的にかかるかもしれない治療費を確保するという意味でも、後遺障害認定は重要です。

後遺障害において「痛み」は審査の対象外

しかし、いくら症状がひどくても、正しい手順を踏まなければ後遺障害認定はされません。後遺障害の制度は非常に複雑になっていて、審査のポイントがたくさんあります。

また、後遺障害の審査は、相手側の保険会社ではなく、損害保険料算出機構、いわゆる自賠責保険が行います。このように、勘違いしやすい部分はたくさんあります。

- 後遺障害は、痛みが残っていれば無条件で認定されるわけではない

- ケガがひどい場合は、事故当初から戦略的に立ち回る必要がある

- 後遺障害の審査をするのは、相手保険会社ではなく損害保険料算出機構

まずはこの3つを頭に入れておいてください。

後遺障害の制度について

次に、後遺障害の制度について、少し踏み込んだ内容を解説していきます。

まず、後遺障害とは何なのか?ですが、「将来にわたって回復する見込みがないもの」を指します。交通事故の専門用語では「症状固定」という言い方をします。

治療を一定期間継続していても、今後の回復が望めない場合に、医師から症状固定の診断を受けたあとに、後遺障害申請をするという流れが一般的です。

後遺障害には、1級から14級までの等級があり、14級が最も軽いとされています。1級に近づくほど重症度が高くなります。

制度の趣旨としては、残った症状の補償をずっと継続することはできないため、後遺障害として認定されたときに、ケガに対する苦痛の慰謝料や、労働能力が下がったことによる損害などをまとめて支払うというものです。

労働力低下による「逸失利益」も補償対象になる

後遺障害として認定されると、等級に応じた慰謝料や、労働能力の低下によって損害を受けた場合の逸失利益というものが、賠償金として受け取れます。

ここで出てくる「症状固定」や「逸失利益」という言葉は、普段聞き慣れない言葉で、理解しにくいかもしれません。 これらの言葉は、以下のようにイメージしておくと分かりやすいでしょう。

- 症状固定=将来的にケガが残るもの

- 逸失利益=ケガが原因で仕事に影響が出たもの

後遺障害の審査機関は自賠責保険機構

次に、後遺障害の審査はどこで行うのか?について解説します。 先ほども言ったように、後遺障害の審査は、相手の保険会社がするものだと思っている方が多いですが、実際には、損害保険料算出機構というところが審査を行います。

これは少し難しいので、「後遺障害は国の機関が審査している」という認識を持っておけば大丈夫です。

審査の結果、無事に後遺障害として認定された場合、通院することで発生する慰謝料とは別に、「後遺障害慰謝料」というものが支払われます。

これは通院慰謝料と後遺障害慰謝料は全く別物となります。

具体的な金額は案件によって大きく変わりますが、例えば、むち打ちで後遺障害認定されて14級を獲得した場合、自賠責保険基準という最低限度の補償額は、慰謝料・逸失利益という労働能力が低下した部分の補償を合わせて75万円となります。

後遺障害慰謝料における必須知識

しかし、この75万円というのは、あくまで「最低限の金額」であり、“妥当な金額”ではありません。

交通事故では、弁護士が間に入ることで慰謝料が増額する仕組みがあり、これを弁護士基準、裁判所基準、または赤本基準といいます。

過去の裁判例などから、弁護士が間に入ることで、増額が認められるケースが多く、弁護士が入ることで、後遺障害慰謝料が110万円、さらに逸失利益が加算されることもあります。

14級の場合は、労働能力が5%喪失するという基準になるため、被害者の方の年収の5%が、数年分加算されることになります。

等級が上がるにつれて、慰謝料の基準額も上がり、労働能力の低下率も高く設定されます。

ただし、お互いに過失割合が発生している場合は、過失の分だけ慰謝料が引かれるなど、複雑な要素も絡んでくるため、弁護士に相談することをおすすめします。

このように、後遺障害認定されたときのメリットは大きいので、ケガがひどい場合は、完治しなかったリスクに備えて、早い段階から後遺障害申請を視野に入れておいた方が良いでしょう。

- 症状固定となったあとに後遺障害申請

- 後遺障害の等級は1級から14級まである

- 審査機関は損害保険料算出機構

- 労働力の低下も補償対象

- 弁護士が間に入ることで慰謝料アップ

後遺障害として申請する際、まずはこの5つを覚えておいてください。

後遺障害審査の基準

次に、後遺障害の審査基準について解説していきます。 審査基準は、以下の5つが重要なポイントになってきます。

- 等級制度について

- 画像など客観的な証明

- 症状の一貫性

- 事故発生状況

- 通院実績

①等級制度について

後遺障害には、1級から14級まであり、それぞれに明確な基準が設けられています。

例えば、後遺障害で最も多い等級である14級の場合、各等級ごとに1号、2号というように、細かく症状が分類されています。

このように、後遺障害の基準は、各部位ごとに細かく定められており、歯を何本処置したか、指をどの部分から切断したかなど、客観的に判断できるものが、等級認定において重要な要素となります。

仮に、むち打ちや腰の負傷で後遺障害を狙うなら14級9号になります。詳細な条件などは後述します。

| 等級 | 後遺障害の症状 |

|---|

| 14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの |

| 14級2号 | 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |

| 14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |

| 14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |

| 14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |

| 14級6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |

| 14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |

| 14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |

| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |

②画像など客観的な証明

レントゲンやMRIなどの画像で異常を証明することができたり、数値で証明できるものがあれば、後遺障害として認定されやすいです。

ここでよく勘違いしてしまう事例として、「痛み」は後遺障害の審査に大きな影響を与えません。 なぜなら、痛みレベルは、審査する人が客観的に判断できないからです。

たとえ痛みがかなり強くても、画像や数値で症状を証明できなければ、後遺障害として認定されないことはよくあります。

例外はありますが、各等級に該当しない症状の場合、基本的には後遺障害認定されません。

もし、むち打ちで後遺障害認定を狙うのであれば、「しびれ」が重要なポイントになります。

例えば首にヘルニアがあって、それが手につながる神経を圧迫することでしびれが発生した場合、画像でそれを証明できれば、客観的な所見があるということになります。

そのため、むち打ちで後遺障害認定を狙う場合、医師に対して痛みばかりを訴えるのではなく、しびれがあればすぐに症状を訴えて、MRI検査をしてもらうことが重要です。

その他、関節の可動域が半分になった、歯を何本処置したなど、様々な基準があります。 共通しているのは、数字や画像で証明できるものになるということです。

そのため、頭痛・耳鳴り、うつなどは、交通事故との因果関係を証明しにくい分野になります。

③症状の一貫性

後遺障害の審査基準で重要な要素の一つに、「症状の一貫性」というものがあります。 これは、事故当初にあった症状が、最後まで残っているということです。

最後に残った症状だけが基準になるわけではありません。 事故発生直後の症状から、治療を終えるまでの症状がチェック項目に入ります。

事故当初になかった症状があれば、一貫性を証明しにくくなります。 また、治療を継続することで症状がかなり改善してきた場合、後遺障害としては認定されにくくなります。

後遺障害の定義として、「将来的に回復の見込みがないもの」なので、治療によって回復傾向が見られれば、これは後遺障害ではないと判断されやすいです。

そのため、後遺障害申請を視野に入れる場合は、医師の診察時に、どのように症状を訴えるかも重要になってきます。

日によって症状に波があることは多いと思いますが、基本的に症状が重い状態であれば、「よくなった」という表現はあまり使わず、診察を受けるのが得策といえます。

大きな嘘をつく必要はありませんが、ベースの症状が悪い状態ならば、「まだ痛みがあります」というような、一貫性を意識した訴え方がベターでしょう。

④事故発生状況

後遺障害の審査では、「どういう状況でケガを負ったのか?」という点も重視されます。 いくらケガがひどくても、事故自体が軽微なものは、後遺障害との因果関係が認められにくいです。

例えば、車同士の交通事故で、スピードが全然出ていない状態でぶつかった場合、たとえ症状がひどくても、後遺障害の審査では不利になりやすい傾向にあります。

「事故が軽微でもケガが重症化することはあるのでは?」と思う方もいるかもしれません。

実際、そういったケースもありますが、後遺障害認定という観点では、実際にケガがひどくても、事故状況が軽微であれば、審査時に不利になる可能性が非常に高いです。 制度上、審査員が客観的に判断できるものが、後遺障害の認定対象になるため、受け入れていくしかないのが実情といえます。

では、事故状況が軽微かどうかは、どこで判断するのか?というと、車の修理費用がポイントになります。

車体の損傷が大きければ、ケガがひどくなりやすいと考えやすいですが、車体の損傷が浅ければ、それだけ体へのダメージも少ないと捉えられてしまいます。

大まかな基準として、車の修理費が30万円を下回ると、軽傷扱いになりやすい傾向にあります。 これは、後遺障害だけでなく、治療期間の争いをする際も、車の修理費をベースに重症度を図ったりすることが多いです。

実際のケガの重症度と修理費は、全て一致するわけではありませんが、交通事故の制度上、このようになっているので、その中で上手く立ち回る必要があります。

事故当初からの症状をチェックされ、さらにその症状が、交通事故で発生しうるものなのかを、事故発生状況からもチェックされるという流れになっています。

⑤通院実績

後遺障害の審査では、通院実績も審査の対象になってきます。

これは、どれだけ治療回数を重ねたかということですが、通院頻度が少なすぎると、「そこまで治療が必要なケガではなかった」という判断をされやすいです。

そのため、通院頻度はできるだけ多くした方が良いでしょう。 ただし、このとき注意するポイントが2つあります。

まず1つ目は、過失が発生している場合です。 被害者であっても一定の過失が発生している場合、治療費が大きくなってしまうと、過失割合に応じて慰謝料が減額されるリスクが出てきます。

過失割合が0であれば、通院頻度が多くなっても、そこまで気にする必要はありませんが、もし過失が発生している場合は、多くても週に3~4回程度に抑えた方がいい場面もあるので注意してください。

これに関しては、負傷した部位数・ケガの内容・入院の有無などで大きく変わってくるため、不安な場合は必ず専門家に相談しましょう。

次に2つ目ですが、後遺障害の審査において、整骨院の通院は治療実績としてカウントされないということです。

通院したときの慰謝料は、整骨院でも病院と同じ基準で発生しますが、後遺障害の審査においては、整骨院の通院は有利に働きません。

間違えやすいポイントなのでもう一度言いますが、整骨院で治療すれば、通院慰謝料は問題なく発生します。 ただ、整骨院の通院実績が多くても、後遺障害の審査においてはプラスにならないということです。

通院することで発生する通院慰謝料と、後遺障害慰謝料は全く別物なので、そこを混同しないように注意してください。

ここで、後遺障害を狙っている方が考える内容としては、「整骨院に通院しても、後遺障害認定で有利にならないなら、整形外科だけに行けばいいのでは?」ということだと思います。

とにかく後遺障害認定の確率を高めたいのであれば、整形外科だけに行くのが良いでしょう。 しかし、問題は治療内容と待ち時間です。

一般的に、整形外科では湿布・痛み止めがメインの治療になり、待ち時間も長いです。

それに対して、整骨院では手を使った施術がメインになるため、回復しやすいことが多いですし、予約できるところに行けば待ち時間もなくなります。

後遺障害認定のためだけに、納得のいく治療をせず、長い待ち時間を何度も繰り返すというのは、合理的ではありません。

具体的な数字は決まっていませんが、例えばむち打ちなどの症状で後遺障害認定を狙う場合は、月10日以上の整形外科通院を半年以上繰り返すことで、ようやく認定率が上がるというのが私の体感です。

後遺障害全体の認定率は5%いかないくらいなので、治療内容に関しては慎重に考えた方がいいと思います。 どちらかというと、整形外科への通院実績よりも、画像による所見と事故発生状況の方が重要です。

整形外科への通院実績は重要ではありますが、通院頻度が多ければ、後遺障害認定率が一気に上がるか?と言われれば、微妙なところです。

整形外科で出される湿布・痛み止めだけの治療では治る気がしないのに、後遺障害認定のために行きたい整骨院へ行かない。

それでケガが回復せず、結局、後遺障害として認定されなかったというのが最悪のケースです。

整骨院に行けば、できる限りの治療ができるのに、あえて行かずにケガが治らないのは、目的とズレていると思うので、そこは慎重に方針を決めた方が良いでしょう。

このようなことから、無理に整形外科だけの通院に固執せず、上手く整骨院を利用していく方法も考えていった方が良いというのが私の意見です。

後遺障害の審査基準についてのまとめ

後遺障害の審査で重要なのは、以下の項目です。

- 画像など客観的な証明

- 症状の一貫性

- 事故発生状況

- 通院実績

特に、画像を含めた客観的な所見と、事故発生状況が重要なポイントになります。 交通事故当初のケガがひどいと感じた場合は、後遺障害申請の可能性があるので、病院での症状の訴え方も重要です。

「大袈裟だと思われたくない」という理由で、症状を全て言わない方もいますが、後から「やっぱりここも痛かった」と言っても、症状の一貫性がなくなります。

たとえ大袈裟だと思われたとしても、気になる症状があれば全て医師に伝えるようにしましょう。

後遺障害申請までの流れ

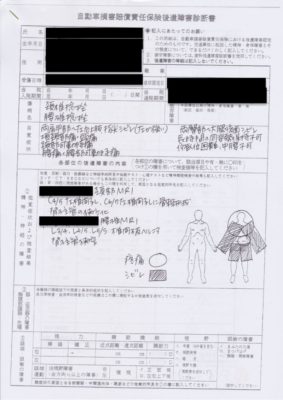

では、後遺障害の審査基準が分かったところで、申請までの流れについて解説していきます。 後遺障害申請は、書面で行う必要があり、必要書類は以下の通りです。

- 後遺障害診断書

- 交通事故証明書

- 事故発生状況報告書

- 診断書

- 診療報酬明細書

- 検査記録

- 支払請求書兼支払指図書

- 印鑑証明書

この中で、一番重要なのは後遺障害診断書です。 残ってしまったケガの内容は、この後遺障害診断書で証明するため、認定されるかどうかは、この後遺障害診断書で左右されると思ってください。

その他の書類は、基本的に集めること自体は難しくありませんが、手間がかかるという認識を持っておけばOKです。

後遺障害診断書について

後遺障害診断書を作成するのは医師になります。 そして、後遺障害診断書を作成してもらう時期は、治療を終えるタイミングです。

ちなみに、後遺障害診断書はネットからダウンロードできますが、相手保険会社や依頼している弁護士事務所からもらうのが一般的な流れになっています。

また、後遺障害診断書の作成を依頼すると、5,000円~2万円前後の費用がかかります。 診断書作成費用は、病院によって金額が大きく異なります。

この費用は、後遺障害認定されれば戻ってきますが、認定されなかった場合は自己負担となります。

後遺障害申請をするにあたってのリスクは、診断書の作成費用くらいですが、トータルの補償から見ると誤差だと思うので、症状がひどい場合は積極的に申請して良いでしょう。

必要な申請書類が集まった段階で、損害保険料算出機構というところへ提出します。 申請が終わってから結果が出るまで、だいたい1~2ヶ月くらいかかることが多いです。

後遺障害申請をする上での注意点

後遺障害申請をするにあたっての注意ポイントが3つあります。

- 症状固定のタイミング: 後遺障害診断書を依頼した時点で、「症状固定」という扱いになります。症状固定になると、その後の治療費は補償されないため、治療の終了時期を慎重に判断しましょう。

- 医師への症状の伝え方: 後遺障害認定に大きく関わるのは、医師が作成する後遺障害診断書です。事故当初から訴えている症状の内容が重要になるため、痛み・しびれ・違和感などは、細かく医師に伝えておくことが重要です。

- 申請方法の選択: 後遺障害の申請方法には、事前認定と被害者請求という2つのやり方があります。本気で後遺障害認定を狙うのであれば、事前認定は避け、被害者請求を選ぶべきです。被害者請求は、申請手続きが煩雑になるというデメリットはありますが、認定結果に大きく影響するため、申請の段階から弁護士に依頼しておくのが合理的でしょう。

以上の3つの注意点を踏まえ、適切な方法で後遺障害申請を行いましょう。

審査結果が出たあとの流れ

後遺障害申請をしてから、だいたい1~2ヶ月後に審査結果が出ますが、認定されるかどうかでその後の対応が変わります。

まず、認定された場合は、そのまま示談交渉に移行して、最終的な示談金を決めていきます。 それに対して、認定されなかった場合は、後遺障害認定を諦めるか、それとも異議申し立てという再申請の手続きを取るかの二択になります。

後遺障害認定を諦める場合は、トータルの治療日数や期間に応じて発生する通院慰謝料の示談交渉に移行していきます。

異議申し立てをするとき

後遺障害審査の結果に納得がいかず、異議申し立てをする場合、異議申立書という書類を作成して、再度後遺障害申請をしていくのですが、最初の申請と同じ内容では結果は変わらないことが多いです。

異議申し立てをするのであれば、より具体的に後遺障害を証明する追加資料を準備できなければ、再申請しても認定される確率は低い傾向にあります。

また、後遺障害審査の結果が通知されるときは、認定されたときも非該当とされたときも、必ず理由が記載された書面も一緒に送られてきます。

これらの要素も考慮して、後遺障害として非該当とされたあとの対応を決めていくことになります。

後遺障害の認定率に関して

後遺障害の認定率は、14ある等級によってそれぞれ異なりますが、後遺障害全体で5%前後、14級は約3%となっています。

後遺障害で最も多いのが、むち打ちや腰の負傷に該当する14級なので、この数字だけ見るとかなり厳しいように感じます。

ここまで解説した審査基準を満たしていないものも含まれた数字となっています。

画像で神経にダメージがあることが確認でき、さらに自覚症状と一致するものであれば、もう少し認定率は高いと考えられます。

それでも、決して高い数字ではないので、「症状が残っていれば認定される」のではなく、「認定されたら運が良かった」くらいの心構えでいるのがいいかもしれません。

ちなみに、異議申し立て後の認定率はさらに低い確率になるため、より審査内容は厳しくなるということを把握した上で手続きを進めていきましょう。

まとめ

ここまで解説してきたように、後遺障害という制度は非常に複雑で分かりにくいものです。 弁護士であっても、普段から交通事故の案件を受けていないと、よく理解できていないほどです。

この記事を一度読んだだけで、全てを理解するのは難しいかもしれませんが、後遺障害認定を狙う上では必須の知識になりますので、諦めずに制度を理解するように努めてください。

その上で当院は患者様の状況をチェックした上で最適な動きを提案させていただいております。もし不明点があれば必ずご相談ください。